L’etimologia dell’epiteto “mokusin”, sancito a tutt’oggi per la specie, offre uno sguardo sulle difficoltà di conservazione e trasmissione di saperi tradizionali locali, quando fatte senza una rigorosa lente di contestualizzazione culturale.

Infatti, il nome che Cibot segnala per questa specie - nella sua corrispondenza lo scrive, con trascrizione fonetica francese, “Mo-kou-sin” - è rapportabile a un miconimo che compare in precedenti repertori naturalistici cinesi come 蘑菰蕈 “mó-gū-xùn”, di incerta identificazione (trattandosi di nome antico, non è peraltro praticabile una traduzione letterale degli ideogrammi di cui questo nome viene composto), ma a cui vengono ascritte ben altre proprietà terapeutiche di quelle riportate da Cibot. Già più vicino ad un vernacolare cinese documentato per specie simili è il nome vernacolare alternativo a cui Cibot accenna nel suo articolo, ma che non è stato ripreso nel tempo: “Kuei-pi-ki-tsu”, riportabile nella sua prima parte a “guǐ bǐ”, cioè “pennello fantasma”, un taxon vernacolare riportato in testi cinesi cinquecenteschi per specie terricole deliquescenti sprovvisti di pileo.

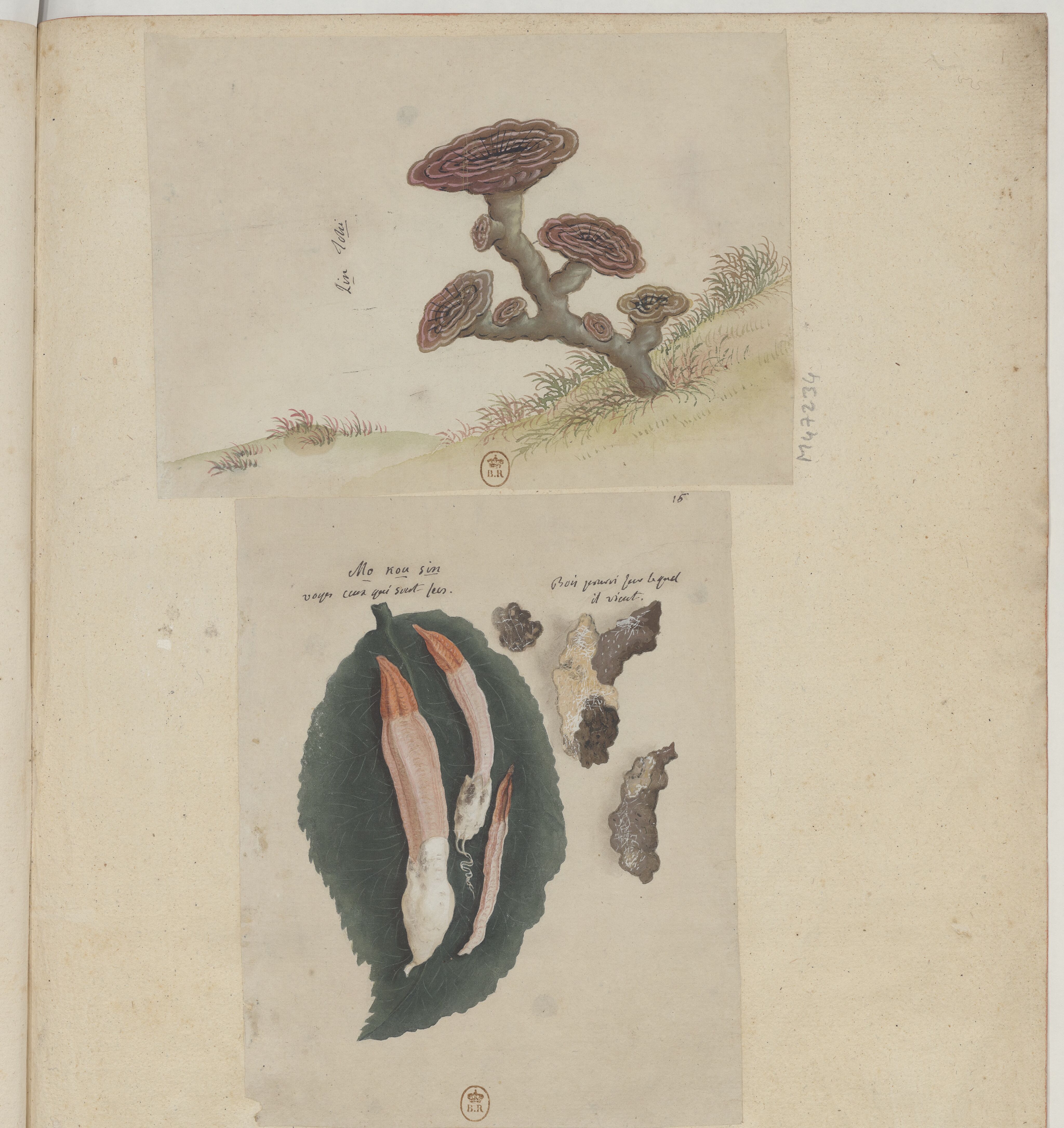

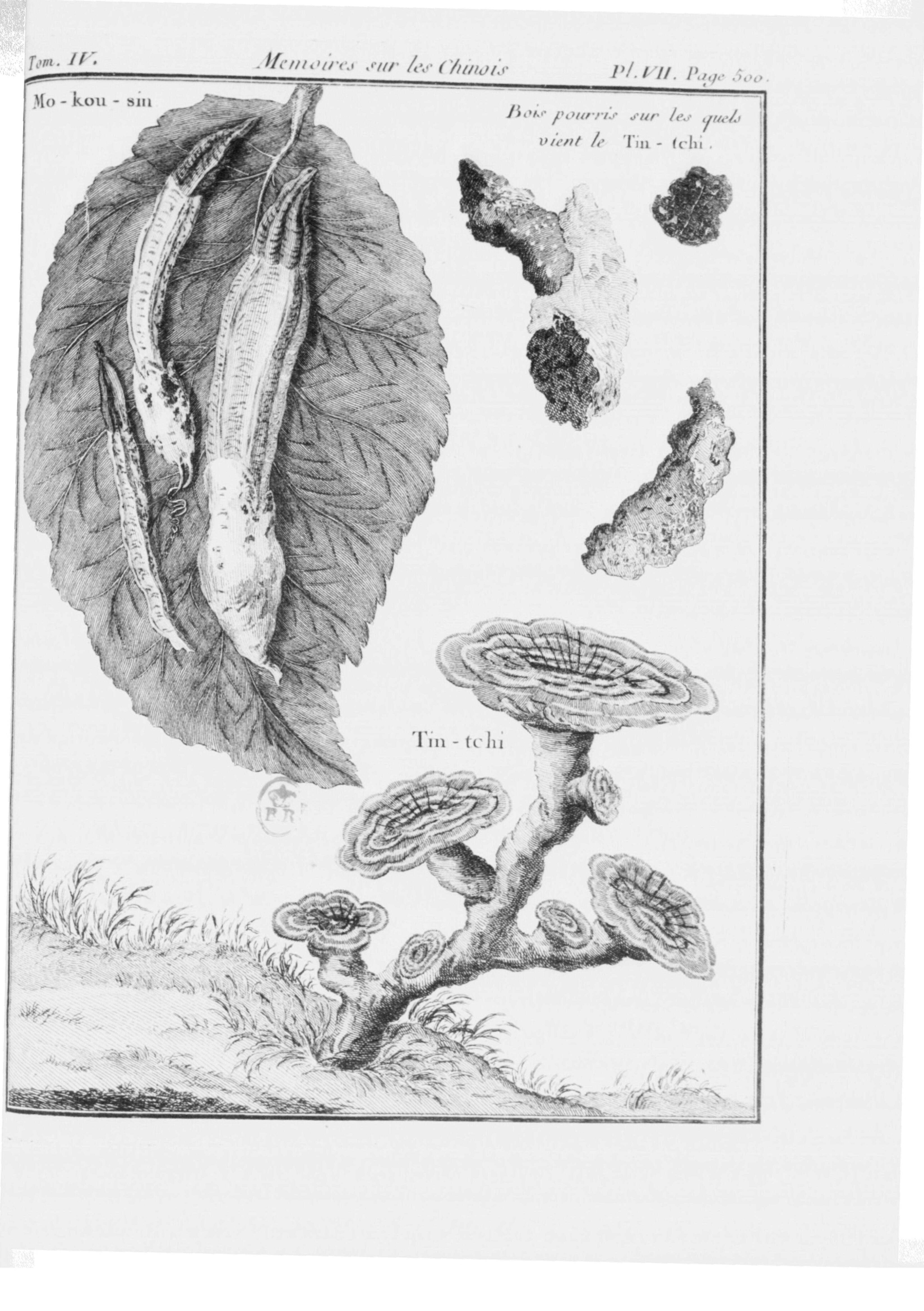

Sono conservate a Parigi altre due tavole acquarellate, in cui oltre al “Mo-kou-sin” viene raffigurata un’altra specie significativa in Oriente, il 灵芝 “Ling-tchi” Ganoderma sp. Benché collocate in una raccolta di illustrazioni di specie varie cinesi attribuita a G. Regnault (l’artista del duo naturalista dietro le più rinnomate pubblicazioni francesi botaniche e di specie rare dell’epoca), sembrerebbero invece, visto che recano note in sua calligrafia, eseguite da Cibot stesso, dietro richiesta per la ripubblicazione della descrizione del “mo-ku-sin” in un volume francese pubblicato nel 1779, Mémoires sur les Chinois. Nella tavola in basso si nota la ripresa degli elementi della precedente raffigurazione, leggermente ricomposti. Il ritratto dell'altra specie, notoriamente oggetto di culto nella Cina imperiale, sembra invece derivare da immagini tratte da codici naturalistici locali a cui Cibot aveva accesso alla corte dell’imperatore.

Da notare, nella stampa dell’incisione tratta dall’acquerello, il refuso nel nome del língzhī, storpiato in “Tin-tchi”, e l’arbitraria ricombinazione di alcuni elementi, descritti come legni da cui spunta il fungo, impropriamente riferiti a questa specie, anziché al “Mo-kou-sin” come nell’acquerello.

(Devo la scoperta di queste tavole ad un recente, approfonditissimo articolo a firma di D. Lu (2022), Rediscovering a Jesuit Legacy of Natural History: Pierre-Martial Cibot and Sino-European Exchange of Fungus Knowledge in the Late 18th and 19th Centuries.Journal of Modern European History, 20(1), 84–110.)

Per contesto del personaggio, autore anche di altri contributi micologici (ad esempio con notizie sulle pratiche di coltivazione dei funghi d’uso nella Cina imperiale), figura ponte tra due culture scientifiche, riporto un suo ritratto contemporaneo, ad opera del cremonese G. Panzi.

Buona visione!